jimagine.org est une association à but non lucratif c’est une plateforme innovante qui met en lumière et en relation des artistes, des particuliers, des professionnels, des associations et des collectivités locales. Grâce à ses initiatives uniques, elle favorise le développement d’une économie créative dans les communautés mal desservies.

Initiatives innovantes de jimagine.org

Les initiatives innovantes de jimagine.org visent à créer un réseau de professionnels et d’associations créatives, capables de partager leurs expériences et leurs ressources et de s’entraider dans leurs communautés respectives.

jimagine.org a développé une série d’initiatives pour soutenir sa mission. Il s’agit notamment des initiatives suivantes

- Mise en relation d’artistes, de professionnels, d’associations et de collectivités locales : jimagine.org fournit une plateforme permettant aux membres de se connecter et de collaborer entre eux. Grâce à cette plateforme, les membres peuvent trouver des opportunités pour créer et partager leur travail,

- Événements et ateliers : jimagine.org organise des événements et des ateliers, qui rassemblent des artistes, des professionnels, des associations et des autorités locales pour partager leurs expériences, leurs ressources et leurs idées.

Vous souhaitez soutenir l’association Jimagine plusieurs possibilités s’offrent à vous, en partageant ce post avec vos contacts, en vous inscrivant gratuitement sur jimagine.org, ou nous soutenir financièrement en faisant un don via Helloasso ou devenir adhérent de l’association Jimagine.

Merci d’avance on compte sur vous !

Lancé le 10 septembre 2018, jimagine.org se veut être le nouveau média avec une ligne éditoriale positive. L’objectif premier de ce site internet est de montrer qu’il existe en France de belles initiatives qui sont en manque terrible d’exposition médiatique. En rejoignant la communauté de jimagine.org , vous prouverez qu’un autre monde est possible.

jimagine.org est une association à but non lucratif c’est une plateforme innovante qui met en lumière et en relation des artistes, des particuliers, des professionnels, des associations et des collectivités locales. Grâce à ses initiatives uniques, elle favorise le développement d’une économie créative dans les communautés mal desservies.

Vous pouvez adhérez et devenir membre à l’association JIMAGINE pour 10 € par an :

ou en scannant le qr code suivant

- En devenant adhérent vous pourrez participer au développement de Jimagine.org

- De favoriser le développement d’une économie créative dans les communautés mal desservies

Seul on va plus vite ! ensemble on va plus loin !

Depuis son lancement en septembre 2018, jimagine.org s’est imposé comme un média à la ligne éditoriale positive. Son objectif principal est de mettre en lumière les belles initiatives françaises qui manquent cruellement d’exposition médiatique. Rejoindre la communauté de jimagine.org, c’est prouver qu’un autre monde est possible. En tant qu’association à but non lucratif, jimagine.org est une plateforme novatrice qui met en relation des artistes, des particuliers, des professionnels, des associations et des collectivités locales. Grâce à ses initiatives uniques, elle favorise le développement d’une économie créative dans les communautés mal desservies.

Les avantages d’être membre de Jimagine.org

En devenant membre de jimagine.org, vous bénéficiez de nombreux avantages :

- Participation au développement de Jimagine.org En adhérant à 10 euros par an sur jimagine.org, vous devenez acteur du développement de la plateforme. Vous pouvez contribuer à faire connaître les initiatives créatives et favoriser leur développement.

- Accès privilégié à des événements et des rencontres En tant que membre, vous avez accès à des événements exclusifs organisés par jimagine.org. Vous pouvez rencontrer des artistes, des professionnels et des personnes partageant les mêmes intérêts que vous.

- Mise en avant de vos propres projets créatifs En adhérant à jimagine.org, vous pouvez mettre en avant vos propres projets créatifs. La plateforme vous offre une visibilité et une audience pour partager votre passion et votre talent.

Comment adhérer à Jimagine.org ?

Adhérer à jimagine.org est simple et rapide. Vous pouvez procéder de deux manières :

- En ligne Vous pouvez adhérer en ligne en visitant le site web de jimagine.org. Il vous suffit de remplir le formulaire d’adhésion et de procéder au paiement sécurisé en ligne via Helloassociation pour 10 euros par an.

Pourquoi votre adhésion compte ?

En adhérant à jimagine.org, vous contribuez à soutenir l’économie créative et à promouvoir les initiatives locales. Votre adhésion permet de financer les actions de la plateforme et de continuer à mettre en lumière les projets créatifs qui méritent d’être connus. Chaque adhésion compte et chaque membre est un acteur clé du développement de jimagine.org.

Conclusion

Jimagine.org est bien plus qu’un simple média en ligne. C’est une communauté engagée qui se mobilise pour soutenir l’économie créative et donner une visibilité aux initiatives locales. En adhérant à jimagine.org, vous pouvez participer activement à cette mission et faire partie d’un mouvement qui prône un autre monde possible. Alors n’attendez plus, adhérez à 10 euros par an sur jimagine.org et soutenez l’économie créative dès aujourd’hui !

Face à l’isolement que peuvent ressentir certains seniors et au coût parfois exorbitant des EHPAD classiques, la retraite solidaire émerge comme une alternative humaine et économique.

Le concept est simple, privilégier le « vivre ensemble » plutôt que la prise en charge médicalisée systématique.

Voici les principaux modèles qui existent aujourd’hui :

1. L’habitat Groupé ou Participatif

C’est sans doute la forme la plus aboutie. Ici, les seniors choisissent de vieillir ensemble dans un même immeuble ou lotissement

Le principe

Chacun dispose de son logement privé, mais des espaces communs (cuisine, jardin, salon) permettent de partager des repas et des activités.

L’aspect solidaire :

Les résidents s’entraident au quotidien (courses, visites, veille mutuelle).

Exemple connu : La maison des Babayages à Montreuil, un projet autogéré par des femmes seniors.

2. La Cohabitation Intergénérationnelle

Idéal pour lutter contre la solitude tout en rendant service.

Le principe

Un senior qui dispose d’une chambre vide accueille un étudiant ou un jeune travailleur.

Le deal

En échange d’un loyer très modeste (voir gratuit), le jeune assure une présence rassurante le soir ou rend de petits services (informatique, sortir les poubelles).

Cadre légal

En France, le « contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire » encadre cette pratique depuis 2018.

3. L’ accueil Familial

Une alternative méconnue mais très chaleureuse aux structures collectives.

Le principe

Le senior est accueilli au sein du foyer d’un accueillant familial agréé par le Conseil Départemental.

Les avantages

Une ambiance familiale, un suivi personnalisé et un coût souvent inférieur à celui d’une maison de retraite classique.

4. Les Béguinages Modernes

Inspirés d’une tradition médiévale, ils reviennent en force.

Le principe

De petites maisons ou appartements de plain-pied organisés autour d’une cour commune ou d’un jardin.

L’esprit

Une vie autonome avec un fort esprit de bon voisinage et souvent la présence d’un coordinateur pour animer la vie sociale.

Pourquoi choisir le solidaire ?

Avantages

Coût réduit (partage des frais)

Maintien de l’autonomie

Lien social fort (anti-isolement)

Sécurité affective

Défis

Nécessite d’anticiper (longues listes d’attente)

Demande une certaine capacité d’adaptation.

Moins adapté aux pathologies lourdes.

Nécessite de s’impliquer dans la vie commune

Sylvie Lefebvre

Avec Juste un café, la chanteuse française transforme la pause en geste poétique

Dans un monde qui carbure à l’urgence, Jikaëlle choisit la respiration. Avec Juste un café, son nouveau single, l’autrice-compositrice-interprète signe une chanson de l’intime, douce en apparence, traversée de tensions souterraines. Une parenthèse sensible qui confirme la singularité d’un parcours construit loin du bruit, entre chanson française, folk et fidélités artistiques.

Une chanson comme un refuge — sans jamais fuir le réel

Il y a des titres qui s’imposent par la puissance. D’autres, plus subtils, par la justesse. Juste un café appartient à cette seconde famille, précieuse. Dès les premiers mots, Jikaëlle installe un décor minimal : un café, une feuille de papier, une journée et, avec lui, un espace intérieur où l’on tente de reprendre souffle. Le cœur du morceau tient dans cette idée simple et universelle : faire un pas de côté. Non pas pour se couper du monde, mais pour mieux l’affronter. Pour suspendre, un instant, le vacarme extérieur et ce “chaos intérieur passager” que chacun connaît. Dans cette économie de mots, Jikaëlle touche juste. Elle n’assène rien, n’explique pas trop : elle suggère, et laisse l’auditeur entrer.

C’est tout son art. Depuis ses débuts, la chanteuse travaille une écriture de la pudeur, capable de dire des émotions profondes avec des mots simples, presque quotidiens. Juste un café en est une nouvelle démonstration : une chanson de la pause, oui, mais surtout une chanson de la lucidité.

De la douceur acoustique à la montée électrique : le relief d’une émotion

Ce qui pourrait n’être qu’une ballade intimiste prend, au fil du morceau, une ampleur inattendue. Juste un café naît dans une matière acoustique feutrée, avant de s’ouvrir progressivement vers un crescendo de guitares électriques plus rêveuses, plus saturées, presque flottantes. Cette progression n’a rien d’un effet de style plaqué. Elle accompagne le mouvement intérieur du texte. Car la pause décrite par Jikaëlle n’est pas un silence vide ; c’est un moment où les pensées affluent, où l’on observe ses failles, où l’on tente de remettre les choses à leur place. La montée électrique vient alors traduire ce frémissement intime, ce point précis où l’apaisement et le tumulte coexistent.

Musicalement, le morceau gagne ainsi en profondeur : il rassure d’abord, puis trouble légèrement, avant d’ouvrir un espace plus large. Une façon élégante de rappeler que les chansons les plus douces ne sont pas toujours les moins intenses.

Erwan Mouly, Bernard Léchot, Jim Bergson : une équipe de confiance au service du morceau

Si Jikaëlle signe les paroles, la composition, le chant, les chœurs et la guitare acoustique, Juste un café doit aussi beaucoup à l’équilibre de son équipe. Erwan Mouly, multi-instrumentiste, y assure un rôle central : guitares acoustiques et électriques, basse, programmation batterie , mais aussi, fait notable, la réalisation du clip. Ce compagnonnage artistique apporte au titre sa couleur particulière, entre acoustique et souffle rock. On sent une vraie liberté laissée à l’arrangement, sans jamais trahir le centre émotionnel de la chanson.

Au mixage, Bernard Léchot, partenaire de longue date de Jikaëlle, apporte cette continuité sonore qui relie les différentes étapes de son parcours. Quant au mastering de Jim Bergson, il vient parfaire un morceau à la fois délicat et ample. Résultat : une production précise, soignée, mais jamais démonstrative ; exactement à l’image de l’artiste.

Jikaëlle ou la force des chemins discrets

Dans un paysage musical souvent dominé par l’instantané, Jikaëlle avance selon un autre rythme : celui de la construction patiente. Son parcours ne s’écrit pas en coups de buzz, mais en chansons, en disques, en scène, en fidélités. Et c’est sans doute ce qui lui donne aujourd’hui cette cohérence rare. Originaire de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), Jikaëlle se forme d’abord à la danse et à la guitare, avant de passer par une école de théâtre. La musique reste pourtant son fil rouge, nourrie à la fois par la chanson française et le folk-rock anglo-saxon. Ce mélange d’influences , la clarté du texte d’un côté, l’espace mélodique de l’autre est encore au cœur de son identité actuelle.

Le déclic vient d’une rencontre : celle du musicien suisse Bernard Léchot. Une complicité immédiate, malgré la distance, malgré les générations, et qui deviendra un axe structurant de sa carrière. Il y a, dans cette histoire, quelque chose de profondément artisanal au meilleur sens du terme : une aventure musicale bâtie sur le travail, l’écoute, et la durée.

Des albums autoproduits au virage du digital : une artiste en phase avec son époque

La discographie de Jikaëlle raconte aussi une adaptation intelligente aux nouveaux usages. Après trois albums physiques autoproduits — Évasions (2014), Évidences (2017) et Entre ici et ailleurs (2020) — l’artiste choisit de faire évoluer son mode de diffusion. À partir de 2023, elle privilégie des formats plus souples, plus actuels : EP et singles diffusés sur les plateformes. Ce tournant n’est pas une rupture esthétique, mais une évolution de stratégie. Il lui permet de publier plus librement, de donner à chaque morceau sa propre existence, souvent prolongée par un clip sur sa chaîne YouTube et par un univers visuel très personnel.

Ainsi paraissent les EP Fragile et Sur un fil (2023), puis les singles À travers (2025) et aujourd’hui Juste un café (2026). Un cheminement cohérent, où la forme épouse le fond : plus directe, plus mobile, mais toujours fidèle à une exigence d’écriture et de sens.

Une reconnaissance sans tapage, mais bien réelle

Jikaëlle appartient à ces artistes dont la valeur circule d’abord par les chansons elles-mêmes. Pas de posture, pas d’esbroufe — mais une reconnaissance tangible. En 2017, elle reçoit ainsi le Prix du meilleur espoir du Grand Prix de la chanson Pierre Delanoë / Claude Lemesle, une distinction qui vient saluer la qualité de son écriture et de son univers. Là encore, rien de spectaculaire dans la manière dont elle porte cette reconnaissance. Elle ne surjoue pas le “palmarès”. Elle continue d’avancer. Et cette retenue, loin de l’effacer, renforce au contraire l’impression d’une artiste centrée sur l’essentiel : créer, enregistrer, partager, jouer.

La scène comme lieu de vérité

On comprend sans doute encore mieux Juste un café si l’on pense à Jikaëlle sur scène. Car la chanteuse est aussi et peut-être d’abord une artiste de la rencontre. En solo ou en duo, elle défend ses chansons dans des formats acoustiques, intimistes, chaleureux, où la proximité avec le public devient un élément du spectacle. Elle se produit notamment avec Bernard Léchot, avec Erwan Mouly pour des couleurs plus celtiques, ou encore avec le chanteur suisse Morgoran dans des propositions à deux voix. Quelles que soient les configurations, un même fil demeure : une ambiance acoustique, souriante, sans artifices, où la présence compte autant que le répertoire.

Cette dimension scénique éclaire la réussite de Juste un café : le morceau a beau être travaillé en studio, il conserve cette sensation de proximité immédiate, comme s’il était chanté à quelques mètres, dans une lumière douce, avec l’idée simple de partager un moment vrai.

Juste un café, ou la maturité d’un geste

Avec ce nouveau single, Jikaëlle ne cherche ni le manifeste, ni l’effet de manche. Elle signe mieux : une chanson nécessaire. Un titre qui capte quelque chose de l’époque — fatigue mentale, besoin de recul, désir de douceur sans céder au prêt-à-penser ni à la formule “feel good”. Juste un café confirme la maturité d’une artiste qui sait désormais orchestrer ses contrastes : la simplicité des mots et la richesse des textures, l’intime et l’élan, l’acoustique et l’électricité, la fragilité et la tenue.

Une chanson pour respirer, oui. Mais aussi pour se rappeler qu’une vraie pause n’est jamais vide : elle est souvent le lieu où l’on se retrouve.

Repères discographiques

- Évasions (CD, 2014)

- Évidences (CD, 2017)

- Entre ici et ailleurs (CD, 2020)

- Fragile (EP, 2023)

- Sur un fil (EP, 2023)

- À travers (single, 2025)

- Juste un café (single, 2026)

Jickaelle sur le web

Son site : https://www.jikaelle.com/

Facebook : https://www.facebook.com/jikaelle

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkZLuQ7m51zFcTF7fcg4BgQ

Instagram : https://www.instagram.com/jikaelle/

Soundcloud : https://soundcloud.com/jikaelle

Bandcamp : https://jikaelle.bandcamp.com/music

C’est une magnifique histoire de la semaine que l’on peut découvrir sur ICI Gard Lozère. Elle se déroule au cœur de la Camargue, quelque part entre Arles et Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Ce récit relate la rencontre étonnante entre Éric, un résident du Sambuc, et Goupile, une renarde juvénile. Depuis leur première rencontre l’été dernier, le retraité et l’animal ne se séparent que très rarement. Bien que Goupile soit restée sauvage, Éric lui rend visite chaque jour. Et, presque à chaque fois, la jeune renarde est présente au rendez-vous.

Près de huit mois après sa rencontre fortuite avec Goupile, Eric est toujours sous le choc. Il garde l’emplacement complètement confidentiel. Il ne souhaite en aucun cas s’approprier Goupile, mais désire la préserver des indiscrets.

Goupile, véritable icône des réseaux sociaux

Eric partage fréquemment des vidéos de Goupile sur les réseaux sociaux et la petite renarde dispose désormais d’un véritable club de fans, mais attention, il n’est pas question d’en faire un animal de compagnie.

Depuis quelques jours, Goupile est plutôt absente. Il est probable qu’elle ait récemment donné naissance et qu’elle se consacre à ses petits renards dans leur terrier. Ce processus durera environ un mois. En attendant, Eric fait preuve de patience, mais il trouve que le temps passe lentement, très lentement.

Une histoire peu probable, mais bel et bien réelle.

À la croisée d’une fable de La Fontaine et d’un conte de fées.

Il y a des chansons qui arrivent comme une confidence. Et puis il y a celles qui surgissent comme un déclic. “Tente ta luck”, le nouvel extrait de Jocelyne Baribeau, appartient clairement à la seconde catégorie : une chanson qui n’attend pas qu’on soit prêt, mais qui nous pousse doucement , fermement même à reprendre le volant de sa propre vie.

Avec ce nouveau single coécrit avec Dave Harmo, l’autrice-compositrice-interprète franco-manitobaine signe un retour fort, incarné, et surtout très juste. Le titre annonce la sortie de son deuxième album solo, 200 Acres, prévue pour le 27 février 2026, et donne déjà la couleur d’un projet qui semble vouloir conjuguer territoire, mémoire et affirmation de soi. Cette sortie et son positionnement ont notamment été présentés dans la presse spécialisée québécoise ces derniers jours.

Une chanson qui avance, sans s’excuser

Dès les premières lignes de présentation de “Tente ta luck”, quelque chose frappe : la chanson n’est pas vendue comme un simple “single radio”, mais comme une pièce-pivot, un morceau charnière. Un moteur, même, selon les mots de Jocelyne Baribeau elle-même. Dans le texte de présentation relayé par Qui fait Quoi, l’artiste décrit ce moment où l’on décide que la suite sera meilleure parce qu’on choisit enfin de suivre son cœur.

C’est sans doute ce qui rend ce titre immédiatement parlant. “Tente ta luck” ne se contente pas de parler de résilience de manière abstraite. Il la met en scène. Il y a du mouvement, un départ, une route vers le Nord, un rétroviseur qu’on regarde une dernière fois. On imagine presque la poussière, la lumière de fin de journée, le silence après une décision difficile. La chanson semble s’inscrire dans cette tradition folk-country où le décor n’est jamais décoratif : il raconte l’état intérieur.

Et dans ce cadre-là, la phrase prend tout son poids : “J’mérite mieux, j’connais ma valeur / Tenir debout j’vais affronter mes peurs “ . On n’est pas dans la revanche tapageuse. On est dans une reprise de possession de soi. Une manière de se remettre debout sans bruit inutile, mais avec conviction.

Le folk-country comme paysage moral

On parle souvent de “son” folk-country, mais dans le cas de Jocelyne Baribeau, il faudrait presque parler de géographie musicale. Depuis ses débuts, sa musique s’est construite dans ce mélange très personnel de douceur vocale, d’observation du quotidien et de sens mélodique. Sa biographie insiste sur cette signature “sucré-salé”, entre airs pétillants, ballades tendres, intimité et émotion.

Avec 200 Acres, ce rapport au paysage semble prendre une dimension nouvelle. comme une lettre ouverte à la ruralité, enregistré à L’Atelier 48 (Manitoba) et coréalisé par Murray Pulver, Anique Granger et Jocelyne Baribeau. La formule n’est pas anodine : on n’annonce pas seulement un disque, on annonce un territoire sonore.

Sur sa page officielle, l’artiste décrit 200 Acres comme un espace que l’on traverse “avec ses bottes autant qu’avec son cœur”, un monde de routes secondaires, de champs infinis et d’histoires que personne n’écrit mais que tout le monde reconnaît. On y découvre aussi des personnages très concrets : un prêtre, un torero devenu père, un fermier, un ermite, un ancien premier ministre du Québec ce qui laisse entrevoir un album de portraits, presque cinématographique dans sa construction narrative.

“Tente ta luck”, porte d’entrée idéale vers 200 Acres

Si l’on en croit les éléments déjà disponibles, “Tente ta luck” remplit parfaitement sa mission de morceau d’ouverture symbolique. Il porte en lui plusieurs axes qui semblent structurer l’album : la route, le choix,la dignité retrouvée,la ruralité comme espace de vérité et cette façon très baribaldienne (si l’on peut dire) de parler des gens ordinaires avec une vraie noblesse.

Ce qui est intéressant, c’est que la chanson ne semble pas se réduire à un manifeste personnel. Elle agit aussi comme une invitation collective : provoquer sa chance, oui, mais sans renier d’où l’on vient. Le pick-up truck évoqué dans la présentation n’est pas qu’une image country. C’est un symbole de passage, de mobilité, de travail, de survie parfois. Bref, un symbole de vie réelle.

Dans un paysage musical où beaucoup de sorties cherchent l’efficacité immédiate, Baribeau semble prendre un autre pari : celui de la chanson qui s’installe, qui raconte, qui respire. Et c’est précisément ce qui peut faire sa force.

Une artiste de trajectoire, pas de posture

Le retour de Jocelyne Baribeau ne tombe pas de nulle part. Il s’inscrit dans un parcours solide, patient, nourri de collaborations, de scènes et de transformations artistiques. Originaire du Manitoba, elle a grandi dans la musique, a traversé les univers de l’opéra et du classique avant de développer différents projets, dont une aventure jeunesse sous le nom de Madame Diva, puis une carrière solo qui lui a permis de faire entendre une voix bien à elle.

Son premier projet grand public sous son nom, Entre toi et moi, lui a valu le prix Artiste francophone de l’année aux Western Canadian Music Awards en 2016, un jalon important souvent rappelé dans les présentations récen Le document biographique fourni rappelle également plusieurs nominations nationales (folk, country, Trille Or, etc.) et souligne une réception critique élogieuse autour de sa voix, de son énergie scénique et de la quations.

Son parcours comprend aussi le projet Beauséjour, qui a élargi son rayonnement et confirmé son goût des collaborations. Là encore, on retrouve une constante : chez Baribeau, la collaboration n’est pas un vernis, mais une façon de créer. Cela se voit encore aujourd’hui sur “Tente ta luck”, puis avec les présences annoncées sur 200 Acres, notamment Karo Laurendeau et Paul Hébert.

200 Acres : un album qui semble vouloir raconter des vies plutôt que des concepts

200 Acres s’annonce comme un disque de récits incarnés. Et c’est probablement là qu’il faut aller chercher l’originalité du projet. Dans un moment où beaucoup d’albums se construisent autour d’une esthétique ou d’une humeur, Jocelyne Baribeau semble bâtir le sien autour de figures humaines et de fragments de territoire.

On sait déjà, via son site officiel, que plusieurs titres liés à l’album sont référencés, parmi lesquels “Au bout de la rue”, “Au nom du père”, “Bullfighter”, “Fermier Morain”, “Right là” ou encore “Honoré Mercier” ,des intitulés qui confirment cette volonté de raconter des destins, des silhouettes, des lieux et des héritages. Cette approche donne envie d’écouter l’album comme on lirait un recueil de nouvelles : pas seulement pour “le son”, mais pour les personnages, les angles, les non-dits. Et si “Tente ta luck” est bien “le moteur du projet”, alors 200 Acres pourrait bien être la route entière ; avec ses arrêts, ses bifurcations, ses visages.

Un retour qui a du sens dans le paysage franco-canadien

Le mot “retour” est souvent utilisé à tort et à travers. Ici, il semble mérité. Parce qu’il ne s’agit pas seulement d’un retour de visibilité, mais d’un retour de proposition artistique. Dix ans après une reconnaissance marquante aux Western Canadian Music Awards, Jocelyne Baribeau revient avec un projet qui paraît plus ancré, plus narratif, plus assumé encore. Et c’est peut-être cela, au fond, la réussite de “Tente ta luck” avant même la sortie complète de l’album : donner le sentiment qu’on n’écoute pas une chanson isolée, mais l’ouverture d’un monde.

Dans une époque saturée de titres jetables, Jocelyne Baribeau choisit de remettre au centre ce qui fait la valeur d’une vraie chanson folk-country : une voix, une image forte, une vérité émotionnelle, et cette capacité rare à faire entendre le territoire autant que le cœur.

“Tente ta luck” n’est pas seulement un hymne à la résilience. C’est une chanson de passage et peut-être, pour Jocelyne Baribeau, une nouvelle étape majeure.

Quant à 200 Acres, tout indique qu’il faudra l’écouter comme on traverse un paysage : lentement, attentivement, en acceptant de se laisser atteindre.

Pour en savoir plus :

Site internet : https://jocelynebaribeau.com/

Facebook : https://www.facebook.com/jocelynebaribeaumusique

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkS3Kyp62a14XqCl8iPjGzg

Instagram : https://www.instagram.com/jocelyne_baribeau

Les abeilles dans la Ruche

La ruche, c’est sans doute l’une des structures sociales les plus fascinantes de la nature.

C’est une véritable machine de précision où chaque individu connaît son rôle sur le bout des pattes.

Voici comment s’organise ce petit monde :

La Hiérarchie : Qui fait quoi ?

Dans une colonie (qui peut compter de 20 000 à 60 000 individus), on trouve trois types d’habitants :

La Reine : L’unique mère de toute la colonie. Son seul travail est de pondre (jusqu’à 2 000 œufs par jour). Elle dégage des phéromones qui maintiennent la cohésion de la ruche.

Les Ouvrières : Des femelles stériles qui font tout le travail.

Elles changent de métier selon leur âge : ménagères, nourrices, bâtisseuses (elles fabriquent la cire), gardiennes, et enfin butineuses.

Les Faux-Bourdons : Les mâles.

Ils ne travaillent pas et n’ont pas d’aiguillon. Leur seul but est de féconder une jeune reine lors du vol nuptial.

L’Architecture : Un chef-d’oeuvre de géométrie

Les abeilles construisent des rayons en cire composés d’alvéoles hexagonales.

Pourquoi des hexagones ?

1. Optimisation de l’espace :

C’est la forme qui permet de stocker le plus de miel avec le moins de cire possible.

2. Solidarité

Cette structure répartit parfaitement les forces

Pour produire 1 kg de cire, les abeilles doivent consommer environ 7 à 10 kg de miel !

c’est un matériau très précieux pour elles.

La communication :

la « danse » des abeilles

Pour indiquer à leurs sœurs où se trouvent les meilleures fleurs, les butineuses utilisent une langue bien à elles : la danse en huit (ou danse frétillante).

L’angle de la danse par rapport au soleil indique la direction.

La durée du frétillement indique la distance.

C’est un véritable GPS biologique.

Pourquoi sont-elles si importantes ?

Au delà de la production de miel, de gelée royale et de propolis, les abeilles sont les championnes de la pollinisation.

Environ 35 % de notre alimentation (fruits, légumes, oléagineux) dépend directement de leur travail de transport du pollen.

Le monde des miels est aussi riche que celui des vins : selon la fleur butinée, le goût, la couleur et même la texture changent radicalement.

Voici pourquoi vos pots de miel ne se ressemblent jamais :

1. La source : Miel de fleurs

vs Miel de miellat

Il existe deux grandes « familles » de miel

Les miels de fleurs :

Issus du nectar des fleurs (Acacia, Lavande, Trèfle). Ils sont généralement plus clairs et floraux.

Les miels de miellat :

Ici, pas de fleurs ! Les abeilles récoltent les excrétions sucrées laissées par des pucerons sur les arbres (Sapin, Chêne).

Ce sont des miels très sombres, boisés et moins sucrés au goût.

2. Le match des saveurs et des couleurs

Voici un petit guide pour s’y retrouver parmi les plus célèbres :

Acacia

Jaune très clair

Doux, neutre, vanillé.

Lavande

Ambré clair

Très parfumé, aromatique.

Châtaigner

Sombre Brun

Fort, corsé, amertume

Sapin

Presque noir

Résineux, boisé, malté

Tilleul

Jaune pâle

Frais, mentholé.

Sylvie Lefebvre

À l’âge de 18 ans, Mathis a parcouru plus de 30 kilomètres chaque jour en marchant pendant plus de 6 heures afin de soutenir la scolarisation des enfants isolés. C’est un défi à la fois sportif et solidaire, destiné à collecter des fonds pour l’association Enfants du désert.

Il n’existe pas d’âge pour devenir une personne bienveillante. Mathis l’a bien compris et en est un parfait exemple. À seulement 18 ans, cet élève du lycée, originaire de Troarn dans le Calvados, a décidé de relever un défi exceptionnel pour une cause qui lui tient particulièrement à cœur : permettre à des enfants isolés d’accéder à l’éducation. Ainsi, depuis le 26 janvier 2026, il marche environ 32 km chaque jour, ce qui représente plus de 6 heures de marche quotidienne entre son domicile et son lycée à Caen.

Le but de ce voyage, tant physique que mental, est de collecter des fonds pour l’association Enfants du désert, qui s’engage à améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants vivant dans des régions désertiques ou isolées. En effectuant des marches chaque matin et chaque soir, Mathis souhaite illustrer les longues distances que de nombreux enfants doivent parcourir pour se rendre à l’école, tout en sensibilisant le public à cette réalité difficile.

Son initiative, intitulée « 480 km pour apprendre », a pour objectif de parcourir près de 480 km à pied en l’espace de trois semaines. Les fonds recueillis seront principalement utilisés pour financer des bicyclettes destinées aux enfants du désert, afin de diminuer le temps de trajet nécessaire pour aller à l’école. Quelques jours après le lancement de son projet, plus de 11 000 € avaient déjà été rassemblés grâce à la générosité de nombreux contributeurs. Le défi s’avère difficile : entre la fatigue, les douleurs musculaires et les heures de marche avant et après les cours, Mathis admet que c’est bien plus exigeant que ce qu’il avait prévu.

Cependant, il trouve son inspiration dans les nombreux messages de soutien qu’il reçoit chaque jour, croyant fermement que chaque geste, qu’il soit modeste ou conséquent, est essentiel pour promouvoir sa cause. Mathis, qui aspire à une carrière dans le secteur de la santé en tant qu’infirmier, souhaite que son parcours motive d’autres jeunes à s’impliquer pour l’éducation et le droit à l’école à travers le monde.

Les inuits (qui signifie simplement « les humains » en inuktitut) sont les maîtres incontestés de l’Arctique.

Vivre dans l’un des environnements les plus hostiles de la planète à forgé une culture basée sur l’ingéniosité, la patience et une solidarité sans faille.

Voici ce qui définit traditionnellement leur mode de vie :

1. L’adaptation extrême :

L’art de survivre

Contrairement aux idées reçues, les inuits n’étaient pas des nomades errants, mais des groupes qui suivaient les cycles saisonniers des animaux.

L’habitation : L’igloo (maison de neige) était surtout utilisé comme abri temporaire pendant les chasses d’hiver. En été, ils vivaient dans des tentes en peau de phoque ou de caribou.

Le Transport : Le Qamutik (traîneau à chiens) permettrait de couvrir de vastes distances sur la glace. Sur l’eau, ils utilisaient le Kayak (monoplace pour la chasse) ou l’Oumiak (plus grand bateau pour transporter les familles et les marchandises).

Vêtements : La conception des vêtements était une science.

On superposait deux couches de peaux de caribou : la première avec les poils vers l’intérieur (contre la peau), la seconde avec les poils vers l’extérieur pour piéger l’air chaud.

2. La Spiritualité et le monde invisible

Chez les Inuits, l’équilibre est fragile. La survie dépend du respect des esprits des animaux et des forces de la nature.

Sedna, la Mère des Mers :

C’est l’une des divinités les plus importantes. Si les chasseurs ne respectent pas les tabous, elle retient les mammifères marins dans ses cheveux au fond de l’océan, provoquant la famine.

Le Chaman (Angakluq) : il servait de médiateur. En transe, son âme voyageait pour peigner les cheveux de Sedna et l’apaiser afin que la chasse soit à nouveau fructueuse.

L’Animisme : Chaque chose à un Inua (une âme ou une étincelle de vie). Même les noms des défunts sont transmis aux nouveau-nés pour que leur force continue de vivre.

3. Coutumes sociales et Art

Le Chant de Gorge (Katajjaq) : Traditionnellement pratiqué par les femmes pendant que les hommes étaient à la chasse.

C’est un jeu vocal ludique et rythmé où deux femmes se font face jusqu’à ce que l’une d’elles éclate de rire.

L’inukshuk : ces structures de pierre en forme humaine ne sont pas des décorations. Elles servaient de points de repère dans le désert blanc, indiquant un stock de nourriture, une direction ou une zone de chasse au caribou.

Le partage de la viande : la propriété privée de la nourriture n’existait quasiment pas. Une baleine ou un morse capturé appartenait à toute la communauté. Le partage était la seule assurance-vie contre la famine.

Un point de vocabulaire important

On évite aujourd’hui le terme « Eskimo », qui a été donné par des peuples voisins (et adopté par les colons) et qui est souvent considéré comme péjoratif. Ils se nomment eux-mêmes inuits.

C’est un peuple qui a su passer de l’âge de pierre à l’ère numérique en seulement quelques décennies, ce qui représente un choc culturel immense.

Sylvie Lefebvre

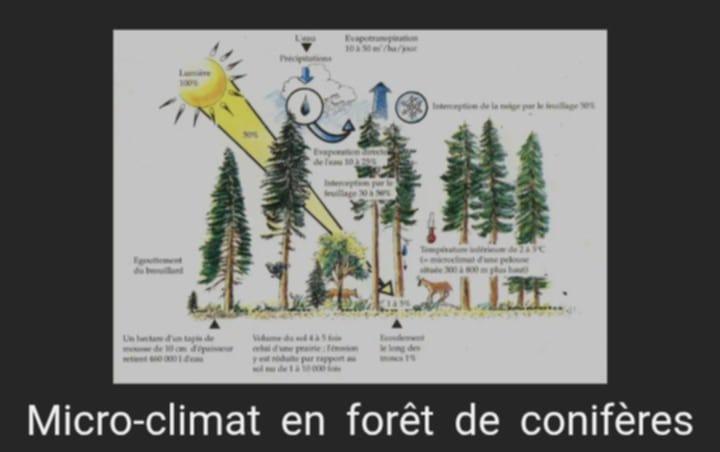

Un microclimat est une zone géographique limitée où les conditions météorologiques (température, humidité, vent, ensoleillement) différent sensiblement de celles de la région environnante.

1. D’où vient le microclimat ?

(L’Origine)

Le microclimat ne sort pas de nulle part ; il est le résultat de l’interaction entre l’atmosphère et des facteurs physiques spécifiques au terrain.

Voici les principaux « coupables » :

La Topographie (le relief) :

Les montagnes bloquent le vent et créent des zones d’ombre ou des « cuvettes » où l’air froid stagne.

Par exemple, une face de montagne exposée au sud (l’adret) sera bien plus chaude que la face nord (l’ubac).

La Proximité de l’eau :

Les Océans, lacs ou grands fleuves regulent la température.

L’eau se réchauffe et se refroidit plus lentement que la terre, ce qui adoucit les hivers et rafraîchit les étés.

La Nature du sol et la végétation :

Une forêt dense conserve l’humidité et la fraîcheur, tandis qu’une zone rocheuse ou sablonneuse va absorber et rejeter énormément de chaleur.

L’urbanisation (Effet d’îlot de chaleur urbain) :

Le béton et l’asphalte des villes stockent la chaleur solaire la journée et la restituent la nuit, créant un microclimat urbain souvent plus chaud de 2 à 5°C par rapport à la campagne voisine.

2. Exemples de régions célèbres pour leurs microclimats

On trouve des microclimats partout, mais certains sont particulièrement frappants :

En France

La Côte d’Azur (Menton)

Protégée par les Alpes qui bloquent les vents froids du nord, Menton bénéficie d’un climat quasi subtropical où poussent des citrons et des plantes exotiques, même en plein hiver.

Le Golfe du Morbihan (Bretagne)

Grâce à l’influence de l’océan et à sa configuration abritée, on y trouve des palmiers et des mimosas, loin de l’image de la Bretagne pluvieuse et fraîche.

Colmar (Alsace)

Située au pied des Vosges, la ville bénéficie d’un « effet de foehn ».

Les nuages se vident de leur eau sur les montagnes et l’air redescend sec et chaud sur la ville, en faisant l’une des cités les plus sèches de France.

Dans le monde

San Francisco (USA)

C’est le roi des microclimats urbains.

A cause du brouillard marin et des collines, il peut faire 15°C dans un quartier et 25°C trois kilomètres plus loin.

Madère (Portugal)

Surnommée l’île de l’éternel printemps, son relief volcanique abrupt crée une multitude de zones climatiques allant du climat désertique au climat de haute montagne en quelques minutes de route.

En résumé

Le microclimat, c’est l’exception qui confirme la règle régionale.

C’est ce qui permet de faire pousser des oliviers là où on ne devrait voir que des pins, ou d’avoir besoin d’un pull en ville alors qu’on était en

t-shirt à la campagne.

Sylvie Lefebvre

L’apparition des arbres ne s’est pas faite en un jour ; c’est le résultat d’une course effrénée vers la lumière.

L’origine : La conquête du ciel

Il y a environ 380 à 400 millions d’années (au Devonien), les plantes ont commencé à développer deux innovations majeures : la lignine (le composant rigide du bois) et un système vasculaire performant pour transporter l’eau.

Avant cela, les plantes étaient de petite taille, comme des mousses.

Mais pour capter plus de soleil que ses voisines, il fallait grandir.

C’est ainsi que sont nées les premières structures « arborescentes »

Le premier « vrai » arbre :

Archaeopteris

Le candidat le plus sérieux au titre de premier arbre moderne est l’Archaeopteris.

Apparu il y a environ 385 millions d’années, il possédait un tronc en bois massif et des racines profondes, ressemblant un peu à un mélange entre un pin et une fougère.

Les plus anciens arbres (Espèces et Individus)

Il faut distinguer deux catégories : les espèces « reliques » (qui n’ont pas changé depuis la préhistoire) et les individus records (ceux qui sont encore vivants aujourd’hui).

1. Les espèces « fossiles vivants »

Certaines familles d’arbres ont survécu à l’extinction des dinosaures sans presque évoluer

Le Ginkgo Biloba : Apparu il y a environ 270 million d’années.

C’est une anomalie de la nature, une espèce unique qui n’a aucun proche parent vivant.

Les Araucarias (Désespoir des singes) : Très communs à l’ère du Jurassique.

Le Wollemia mobilis (Pin de Wollemi) : On le croyait éteint depuis des millions d’années avant d’en retrouver quelques spécimens cachés dans un canyon australien en 1994.

2. Les individus les plus vieux au monde.

Si l’on parle de spécimens encore debout et respirant aujourd’hui, voici le champion :

Mathusalem (pin Bristlecone)

Californie USA

4850 ans

L’arbre non-clonal le plus vieux du monde.

Old Tjikko (Epicéa)

Suède

9550 ans

Un arbre « clonal » : le tronc est jeune, mais le système racinaire survit depuis la fin de l’ère glaciaire.

Pando (peuplier faux-tremble)

Utah, USA

80000 ans

Une colonie clonale massive partageant un seul système racinaire.

C’est l’un des organismes les plus vieux de la planète

Pourquoi sont-ils si vieux ?

La longévité de ces arbres, comme les pins Bristlecone, vient souvent de leur environnement difficile.

En poussabt très lentement dans des sols pauvres et des climats arides, ils développent un bois extrêmement dense, presque imputrescible, qui résiste aux insectes et aux maladies.

C’est un peu le paradoxe de la nature : moins on va vite, plus on dure longtemps.

Comment calcule t-on l’âge de ces géants ?

Pour déterminer l’âge de ces géants sans les abattre (ce qui serait tragique), les scientifiques utilisent principalement deux méthodes, l’une mécanique et l’autre biologique.

1. La Dendrochronologie (Le comptage des cernes)

C’est la méthode la plus précise. Chaque année, un arbre produit une couche de bois sous son écorce.

Au Printemps : le bois est clair et les vaisseaux sont larges (croissance rapide).

En automne : le bois est sombre et dense (croissance ralentie).

L’alternance crée un cerne. En comptant ces anneaux, on connaît l’âge exact.

Pour les arbres vivants, on utilise une tarière de Pressler.

C’est un foret creux très fin qui extrait une minuscule carotte de bois (de la taille d’une paille). Cela ne blesse pas l’arbre, car il cicatrise rapidement, mais cela permet de lire son histoire du centre vers l’écorce.

2. La datation au Carbone 14

Pour les arbres extrêmement vieux, comme Pando ou old Tjikko, le tronc que l’on voit n’est pas celui d’origine. Le tronc meurt et repousse à partir des mêmes racines depuis des millénaires.

Dans ce cas, on analyse les restes de bois fossilisés ou les racines enfouies en mesurant la désintégration du carbone 14.

Cela permet de dater le moment où la plante a commencé à absorber du CO2, même si la partie visible n’a « que » quelques siècles.

Les secrets de la longévité : L’exemple du Pin Bristlecone

Si vous voulez voir à quoi ressemble la résilience absolue, c’est lui qu’il faut observer.

Voici ses « super-pouvoirs » :

Bois imputrescible : il produit une résine si dense que les champignons et les insectes ne peuvent pas le grignoter.

Même mort, il peut rester debout pendant 2000 ans sans pourrir.

Croissance minimaliste

Certaines années très rudes, il ne fait même pas un tour complet de tronc ; il ne fait pousser qu’une mince bande de vie sur un côté.

Aiguilles éternelles : ses aiguilles peuvent rester vertes et fonctionnelles pendant 40 ans, économisant ainsi l’énergie nécessaire pour en produire de nouvelles.

C’est fascinant de se dire que certains de ces arbres étaient déjà là quand les pyramides d’Égypte étaient en construction.

Sylvie Lefebvre

Le Ramadan tombe en même temps que le Carême et le nouvel an lunaire.

Ce mercredi 18 février, les fidèles chrétiens commencent leur période de Carême. Comme l’an passé, cette période correspond aussi au commencement du Ramadan. Cette simultanéité des deux périodes de jeûne et de recueillement n’est pas fortuite.

Pour la seconde fois successive, le Ramadan et le Carême des chrétiens se chevauchent. En effet, le Carême s’ouvrira le 18 février avec le mercredi des Cendres, tout comme le Ramadan. Cependant, leurs conclusions diffèrent : le Carême prendra fin le 2 avril, Jeudi saint, marquant le début des célébrations pascales, alors que le Ramadan s’achèvera le 19 mars.

Ces dates de commencement similaires trouvent leur explication dans l’observation du calendrier lunaire.

une convergence historique

Le Carême débute quarante-six jours avant les festivités de Pâques. À la différence d’autres célébrations chrétiennes, Pâques ne possède pas de date précise mais dépend des cycles lunaires : elle survient le dimanche suivant le 14e jour du cycle de la Lune, selon un calcul établi lors du concile de Nicée en 325, basé sur l’équinoxe printanier.

En 2026, l’équinoxe de printemps survient le vendredi 20 mars. La première pleine lune après le 20 mars arrive le jeudi 2 avril et le dimanche suivant cette pleine lune sera le 5 avril. Cette année, Pâques sera donc célébré le 5 avril.

Le Ramadan s’étend sur 29 ou 30 jours. Ses dates sont également déterminées selon les cycles lunaires. Comme chaque année en France, la Grande Mosquée de Paris a communiqué la date officielle. Mardi soir, elle a validé le début du Ramadan pour ce mercredi.

Cette année marque une convergence exceptionnelle inédite depuis 1863 : dans la nuit du 17 au 18 février, le Nouvel An lunaire, le Ramadan et le Carême débuteront à moins de 24 heures d’intervalle.